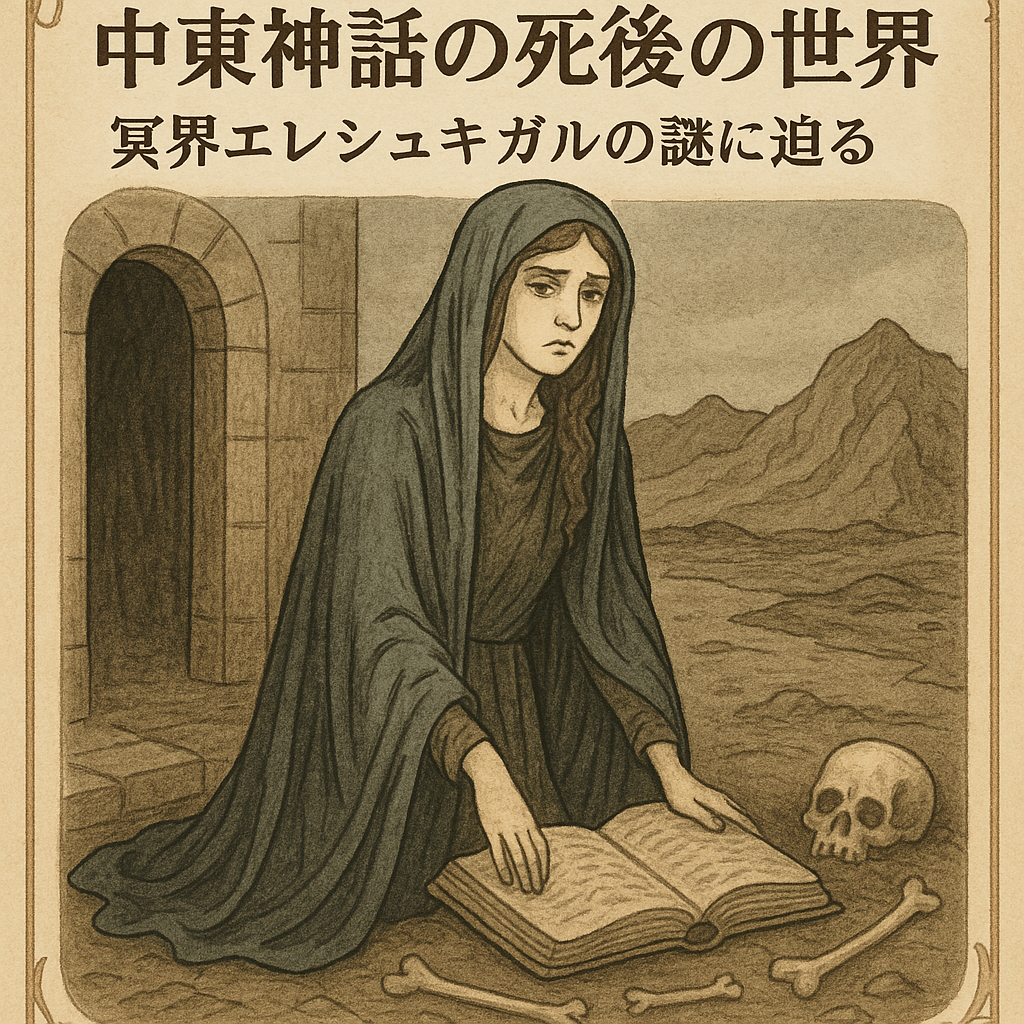

中東神話の死後の世界:冥界エレシュキガルの謎に迫る

古代メソポタミアにおける死後の世界は、神々と同様に厳格な秩序のもとに構成されていました。その中心的存在が冥界を支配する女神エレシュキガルです。この記事では、メソポタミア神話における死後の世界観、エレシュキガルの役割、そして冥界がどのように人々の宗教や倫理観に影響を与えていたのかを、詳しく解説します。

死後の世界「クル(Kur)」とは?

メソポタミア神話では、死後の世界は「クル(Kur)」と呼ばれ、地下に存在する冥界です。この世界は暗く、寒く、そして無慈悲な場所とされ、生者の世界とは完全に隔絶されています。

死者はこの冥界で影のような存在となり、塵と泥を食べながら永遠に過ごすとされました。この考え方は、死後の希望や復活をほとんど持たないという点で、他の神話体系とは異なる特徴を持っています。

冥界の女神エレシュキガルとは?

エレシュキガル(Ereshkigal)は、死後の世界クルを支配する女神であり、イナンナの姉にあたる存在です。彼女は厳格で孤独な女神とされ、生者の世界から切り離された冥界で権力を振るっています。

彼女の名は「大地の女主人」を意味し、冥界における絶対的な支配者として位置づけられています。エレシュキガルは死者を迎え入れ、生者が冥界に立ち入ることを許しません。

イナンナの冥界降りとエレシュキガル

「イナンナの冥界降り」は、最も有名なメソポタミア神話のひとつであり、エレシュキガルとの関係性を深く描いた物語です。イナンナは神聖な儀式の一環として冥界に降り立ち、7つの門を通るごとに衣を脱がされ、最終的にエレシュキガルの前で全裸となります。

エレシュキガルはイナンナを死者の一員として迎え入れ、彼女を殺しますが、神々の介入によりイナンナは復活します。この物語は、生命と死、再生と犠牲のサイクルを象徴しており、エレシュキガルの厳格な裁きと冥界の掟の重さを象徴しています。

冥界の構造と裁きの概念

メソポタミア神話では、死者は裁きを受けるという明確な描写は少ないものの、冥界には一定の秩序が存在するとされます。死後の魂は裁判のような場に立たされることなく、自動的に冥界に向かい、そのまま滞在するという運命を辿ります。

冥界には門番や書記といった役割を持つ神霊がおり、これらの存在が冥界の管理を行っていました。魂が地上に戻ることは基本的に禁じられており、イナンナのように復活する例は非常に稀です。

エレシュキガルと冥界の神々

エレシュキガルの配偶者として登場する神は時代によって異なりますが、特に有名なのが「ネルガル(Nergal)」です。ネルガルは戦争と疫病を司る神であり、一時的に冥界に送られた彼はエレシュキガルと対立しながらも結婚し、冥界の共同支配者となります。

この物語は、死の世界における男性性と女性性の統合、または支配と調和の象徴とも解釈されます。ネルガルの登場により、冥界がよりダイナミックで神話的に豊かな空間として描かれるようになりました。

死後の世界観と倫理観

メソポタミアにおける死後の世界観は、現世での行いが死後の運命に直接影響するという思想をあまり持っていません。善人も悪人も、死ねば同じようにクルで暮らすという考え方が一般的でした。

それでも、「神々の怒りを買わない」「正しく祈る」「儀式を怠らない」といった行動は、冥界での平穏な生活や神々の加護を受けるために重要とされました。死は避けられないが、その後の扱いは信仰や儀式によって左右されると考えられていたのです。

現代への影響と文化的意義

エレシュキガルの存在や死後の世界の描写は、後の宗教思想にも影響を与えました。特に、冥界を支配する女神というモチーフは、ギリシャ神話のペルセポネや、エジプト神話のイシスといった存在にも通じます。

また、「死と再生」「冥界と地上界の往復」といったテーマは、キリスト教における復活思想や仏教における輪廻観とも重なり、神話が人類共通の死生観に深く関わっていることを示しています。

まとめ:エレシュキガルが語る死の意味

中東神話の冥界とエレシュキガルの物語は、「死」とは何か、「死後の世界でどう生きるべきか」を問いかける神話的な知恵を私たちに伝えています。厳格な支配者である彼女の存在は、死の不可避性と、それを受け入れるための精神的な準備の象徴でもあります。

神話を読み解くことで、現代の私たちもまた、死と向き合い、生の尊さを再認識することができるのではないでしょうか。

コメント