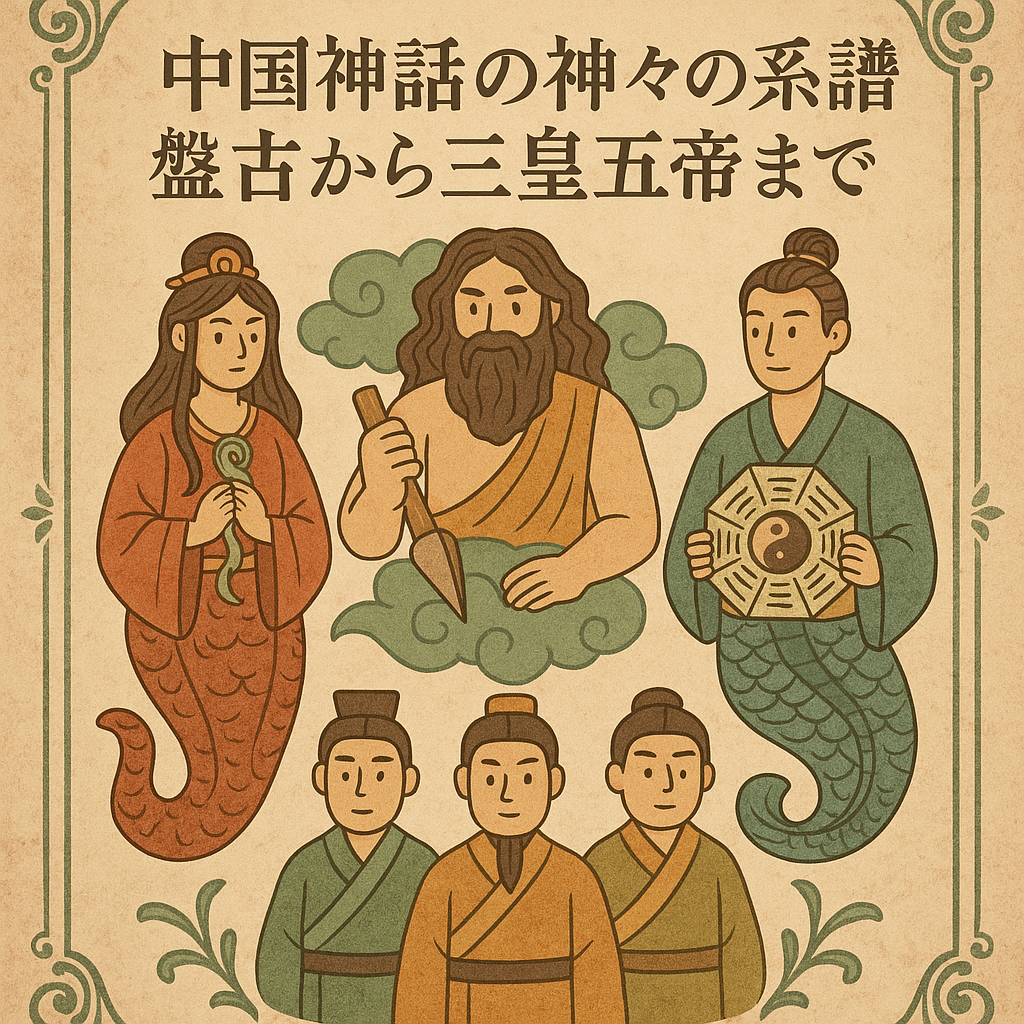

中国神話の神々の系譜:盤古から三皇五帝まで

中国神話は壮大な歴史と豊かな物語に満ちています。天地創造の神・盤古(ばんこ)から始まり、女媧(じょか)、伏羲(ふっき)、神農(しんのう)と続き、最終的には歴史上の支配者である三皇五帝へと神々の系譜が展開されていきます。本記事では、神々の血統と役割を時系列で整理し、中国文化における宇宙観と統治観を読み解いていきます。

天地創造の始まり:盤古(ばんこ)

中国神話の最初に登場するのが、混沌から生まれた巨人神・盤古です。彼は斧を使って天地を切り分け、天と地を形作りました。そして、18,000年の間、天が高く、地が厚くなるにつれて自らの体を使って支えました。

盤古の死後、その体は自然の一部に変わり、太陽、月、山川、大地、風、雷、星などへと姿を変えたとされます。盤古は中国神話における宇宙の創造主であり、「始まりの神」として重要な役割を持っています。

女媧と伏羲:人間の創造と文明の始まり

盤古の次に登場するのが、姉弟または夫婦とされる女媧(じょか)と伏羲(ふっき)です。女媧は人間を粘土で創り、天の柱が壊れたときには五色の石で天を修復した神話で知られています。

一方、伏羲は八卦(はっけ)を発明し、釣り・狩り・結婚制度などを人間に教えた文化神として描かれます。二人の姿が蛇の体を持ち、体を絡めている図像は「陰陽調和」の象徴でもあります。

神農(しんのう):医薬と農業の祖

神農は「炎帝(えんてい)」とも呼ばれ、農業や薬草の知識を人々に授けた神です。草木を一つひとつ口にして薬効を確かめたという神話が有名で、胃が透けて薬草の効果を確かめられたという伝承もあります。

また、神農は市場制度の整備など経済活動にも関わり、民衆の暮らしを支える「実用的な神」として信仰されてきました。

三皇(さんこう)とは?伝説の理想統治者

三皇とは、古代中国の理想的な支配者を指し、以下の三神が挙げられるのが一般的です:

- 天皇(てんこう):天を司る神格で、宇宙の運行を象徴。

- 地皇(ちこう):大地と豊穣を象徴する神。

- 人皇(じんこう):人間社会の秩序と倫理の源とされる神。

ただし、別説として、伏羲・女媧・神農を三皇とする場合もあり、地域や時代によって解釈が異なります。三皇は主に哲学的・象徴的存在として神格化されています。

五帝(ごてい)とは?歴史と伝説の融合

三皇の後に登場するのが五帝です。五帝はより人間に近い存在として描かれ、政治と道徳を備えた理想的な君主とされています:

- 黄帝(こうてい):中華民族の祖。戦術・医学・暦の制定など多数の功績を持つ。

- 顓頊(せんぎょく):黄帝の孫で、儒教において重要視される理知的支配者。

- 帝嚳(ていこく):音楽や礼法に長けた文化的指導者。

- 堯(ぎょう):仁政と民の幸福を重視した理想君主。

- 舜(しゅん):堯から禅譲され、民を第一に考える徳の人。

彼らは後の儒教思想において、「徳による統治」の理想を体現した存在として語り継がれています。

系譜のまとめ:創造から統治へ

以下は中国神話の神々の系譜を簡単にまとめたものです:

- 盤古(天地の創造)

- 女媧・伏羲(人類創造と文明の創始)

- 神農(農業・医薬)

- 三皇(宇宙と社会秩序の象徴)

- 五帝(歴史と道徳の統治者)

この流れは、神話から歴史、そして文化哲学へと展開する中国神話特有の体系を象徴しています。

現代に息づく三皇五帝の精神

現在でも、黄帝陵や神農廟などの祭祀は中国各地で行われ、祖先崇拝や国家的な誇りの象徴となっています。教育、政治、医療、暦など多方面において、これらの神々の思想は現代中国社会の根幹に息づいています。

また、神話に描かれた「徳による統治」や「自然との調和」は、今なお私たちに重要な倫理観や社会の在り方を教えてくれる存在といえるでしょう。

コメント