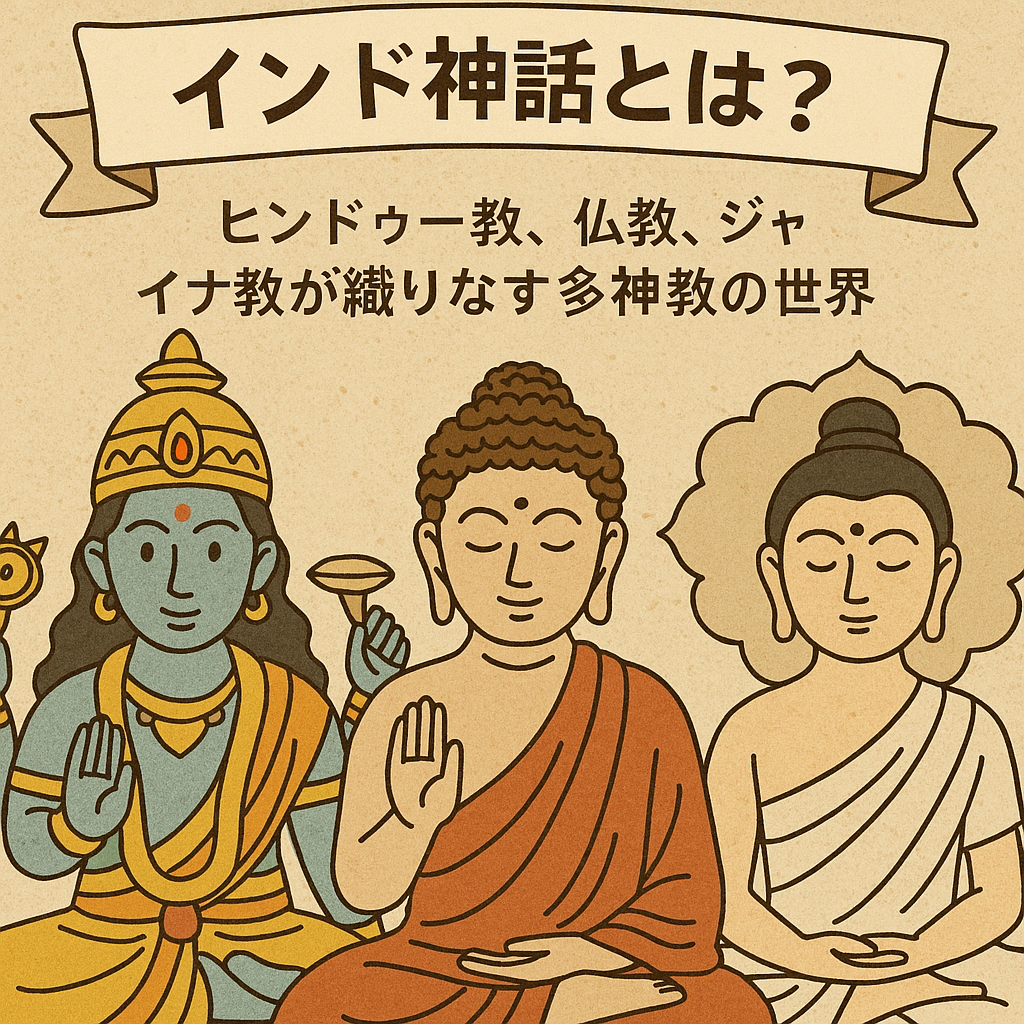

インド神話とは?ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教が織りなす多神教の世界

インドは古代から多くの宗教が生まれ、神話という形で人々の信仰と思想を表現してきました。特にヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教の三宗教は、インド神話の形成において大きな役割を果たしています。本記事では、それぞれの宗教がどのように神話を語り継ぎ、どんな宇宙観や神々を描いているのかを、3000字を超えるボリュームで詳しく解説します。

1. インド神話の起源と特徴

インド神話は、紀元前1500年頃に成立したヴェーダ文献を起源としています。この時代からすでに神々の物語が口承され、後に『リグ・ヴェーダ』や『マハーバーラタ』『ラーマーヤナ』といった叙事詩で体系化されました。インド神話の特徴は、神々が輪廻転生し、善悪を超越した存在として描かれる点にあります。

2. ヒンドゥー教と神話の世界

ヒンドゥー教は、インド最大の宗教であり、インド神話の中心でもあります。主な神々には以下の三柱がいます:

- ブラフマー:宇宙の創造神。

- ヴィシュヌ:維持神。クリシュナやラーマとして転生し世界を救う。

- シヴァ:破壊と再生の神。舞踏と瞑想の神でもある。

これらの神々に加え、ラクシュミー、パールヴァティ、ドゥルガーなど多くの女神たちも人々の信仰を集めています。ヒンドゥー教はまた、ユガ(時代)という時間のサイクルを通じて、宇宙の誕生と崩壊を繰り返すという壮大な宇宙論を持ちます。

3. 仏教における神話の捉え方

仏教は紀元前6世紀ごろ、釈迦(ゴータマ・ブッダ)によって開かれました。仏教は本質的に神への信仰を排除した哲学的宗教ですが、インドにおいては多くの神話を取り入れています。

例えば、天界の神々(デーヴァ)や守護神(四天王)などが登場し、ブッダの前世譚(ジャータカ)は神話的要素にあふれています。仏教において神々は輪廻の中の存在に過ぎず、最終的には解脱(ニルヴァーナ)を目指す点が特徴です。

4. ジャイナ教と神話的英雄

ジャイナ教は同じく紀元前6世紀頃に誕生した宗教で、「不殺生(アヒンサー)」を根幹とする厳格な戒律を持ちます。神々よりもティールタンカラ(聖者)の存在が重要視され、彼らは神話的英雄として語られます。

代表的なティールタンカラには、マハーヴィーラ(ジャイナ教の開祖)やリシャバナータがいます。彼らの生涯や教えは、神々の物語に匹敵するドラマチックな神話体系を持ち、インド文化に深く影響を与えました。

5. 三宗教の共通点と違い

ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教の神話には、共通するテーマがあります。それは、カルマ(業)と輪廻転生、そして解脱を目指す精神性です。しかし、以下のような違いも存在します:

- ヒンドゥー教は神の存在を肯定し、神との一体化(モークシャ)を目指します。

- 仏教は神々を否定せずともあくまで現象的存在として位置づけます。

- ジャイナ教は人間の修行を重視し、神々への依存を排除します。

6. 現代におけるインド神話の影響

現代のインドにおいても、神話は映画・文学・宗教儀式を通じて人々の生活に深く根ざしています。特にヒンドゥー神話は、ボリウッド映画やアニメーションなどでも人気が高く、子供から大人まで物語として楽しむことができます。

また、日本を含む多くの国で、インド神話の知識は精神世界や哲学における探求のテーマとして注目されています。ヨガや瞑想の文脈でも、神話に登場する神々の名が頻繁に引用されます。

まとめ:神話は宗教を超えた文化の核

インド神話は、宗教という枠を超えた文化の中核的存在です。ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教の神話は、それぞれが持つ哲学と宇宙観を反映しながら、人間の生と死、善と悪、救いと苦しみを深く掘り下げてきました。

この多神教的な世界観は、現代に生きる私たちにも人生のヒントを与えてくれる存在です。ぜひ、神話という「物語」の中に隠された教訓に耳を傾けてみてください。

コメント